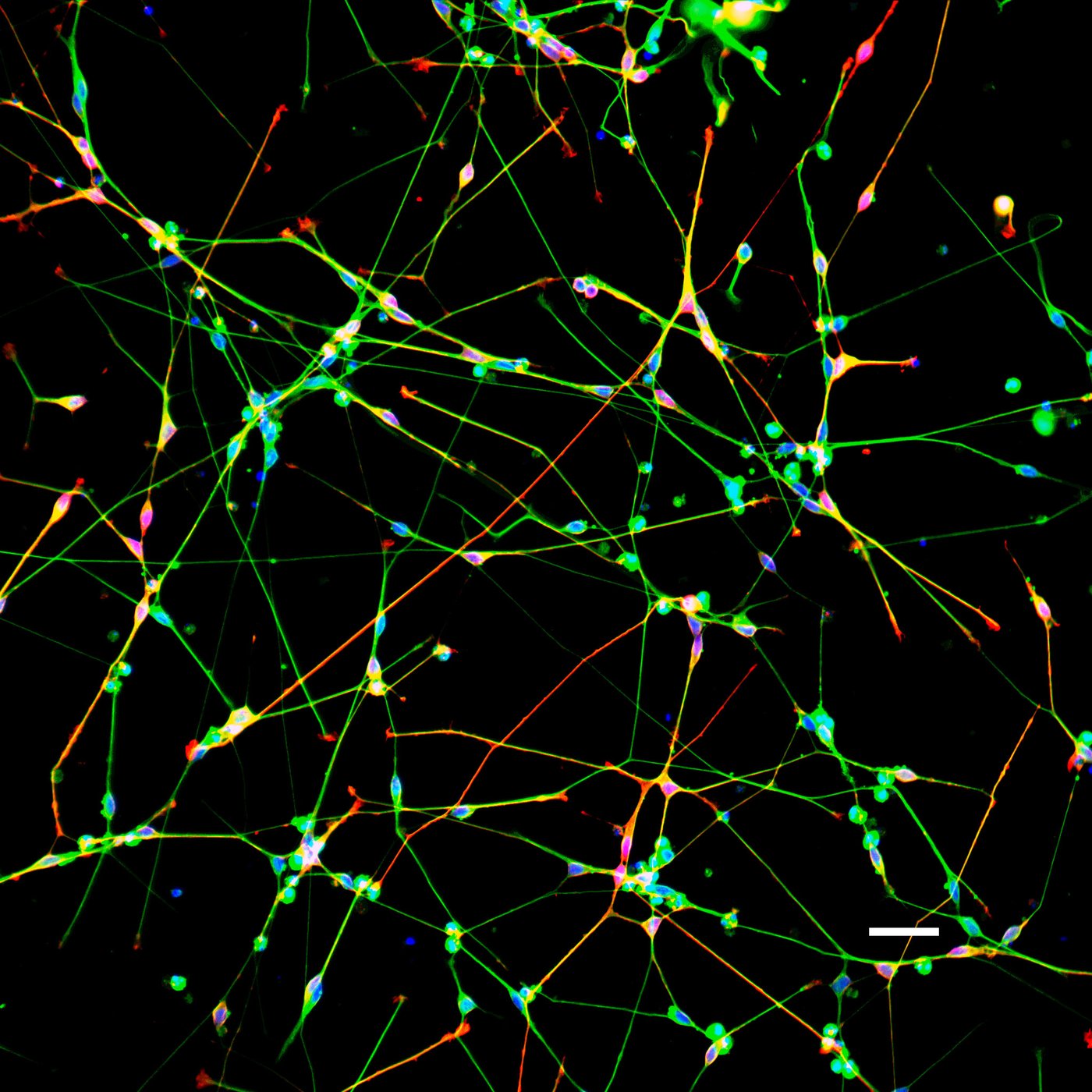

Inhibitorische Nervenzellen, hergestellt aus induzierten pluripotenten Stammzellen (Blau: Zellkern; Rot: inhibitorischer neuronaler Botenstoff; Grün: neuronaler Marker) [Quelle: Institut für Rekonstruktive Neurobiologie, UK Bonn]

In den Jahren 2013, 2007 und 2003 erhielten jeweils drei Nachwuchsgruppen für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren eine jährliche Fördersumme von bis zu 250.000 Euro. Hier stellen wir Ihnen die geförderten Gruppen der letzten Jahre vor.

(*1981) hat nach seinem Studium der Biotechnologie in Madras und Bangalore in Indien seinen Doktor am Institut für Genetik in Köln erlangt. Seit 2012 arbeitete er am SALK Institute und später an der University of California in San Diego wo er sich besonders der Differenzierung von pluripotenten Stammzellen in Zellen des Mesoderms z.B. Herzmuskelzellen widmete. Mit seiner Arbeitsgruppe am Institut für Neurophysiologie an der Universität Köln wird Leo Kurian das Thema „Unraveling functional long non-coding RNAs choreographing human cardiovascular development and regeneration“ verfolgen.

(*1977) erwarb nach ihrem Studium der Biologie in Bielefeld einen Master Degree in Medizinischer Ethik am Imperial College in London. Nach der Fertigstellung ihrer Doktorarbeit am Institut für Rekonstruktive Neurobiologie am Universitätsklinikum Bonn ist sie dort als Postdoktorandin geblieben und hat sich mit der Ableitung verschiedener neuronaler Zelltypen aus pluripotenten Stammzellen beschäftigt. Im Rahmen ihrer Förderung möchte Julia Ladewig Institut für Rekonstruktive Neurobiologie 2 D und 3D Zellkulturen aufbauen, an denen sich Grundlagen für kortikale Fehlbildungen nachvollziehen lassen. Der Titel der Arbeitsgruppe lautet: „A pluripotent stem cel based model for congenital cortical malformations“.

(*1976) studierte Pharmazie in Valencia und erwarb ihren Doktor im Bereich Immunologie an der Universidad Autonoma de Barcelona, Spanien. Als Postdoktorandin kam sie ans Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin um die besonderen Fähigkeiten der adulten spermatogonialen Stammzellen zu studieren. Die Grundlagen für die lebenslange Produktion von Spermien aus Stammzellen und damit die Balance zwischen Selbsterneuerung und Differenzierung dieser Zellen könnten als Modell auch für andere Gewebe und ihre Regenerationsfähigkeiten gelten. Natalia Tapia wird am Institut für Stammzellforschung und Regenerative Medizin der Universität Düsseldorf eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Dissecting the molecular mechanisms that regulate human stermatogonial stem cell fate decisions“ aufbauen.